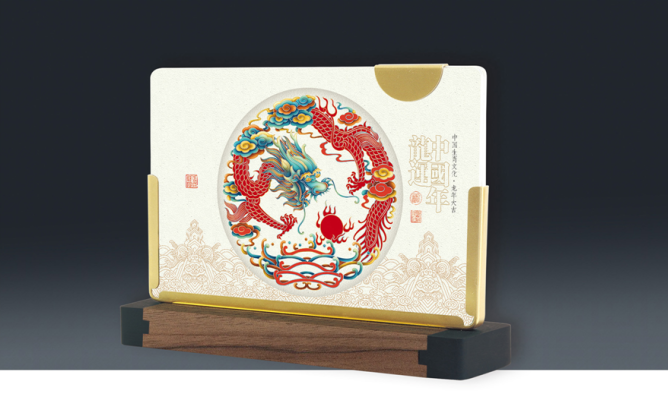

臺歷掛歷來歷

現在,我們每家必備的掛歷臺歷就是由日歷發展來的,但是這不過近百年的歷史.至于日歷從何時出現的,誰也說不清,只是據史料記載,大約在1100年前唐順宗永貞元年,皇宮中已經在使用日歷了.當時的日歷又稱皇歷,不僅記錄著日期,而且是編修國史的重要資料.那時候的日歷與現在對于點兒相似.把一年分為12冊,按每月的天數來確定每冊的頁數,并將月份和日期寫在每一頁上,然后交給服侍皇帝的太監暫時保管,待太監在每日的空頁上記下皇帝的言行并在每月月終交皇帝過目,批準后,送史官存檔.史官再將日歷的內容與朝廷,國內各地區的大事結合起來,經提煉,潤色后,記錄下來,便成為國史.以后,由于日歷給生活帶來許多方便,就逐漸地進入了不少在朝大官的家庭,經過一番變動,編制成自家的日歷.再往后,隨著日歷向大眾化,家庭化的發展,人們也就把歷書上的干支月令,節氣及黃道吉日都印在日歷上,并留下供記事用的的大片空白.英文:calendar日歷來源 中國始有歷法大約在四千多年以前。根據甲骨文中的一頁甲骨歷,證明殷代的歷法已具有相當的水平,這一頁甲骨歷是全人類最古老的歷書實物,這頁甲骨歷也就叫日歷。 但真正的日歷產生,大約在一千一百多年前的唐順宗永貞元年,皇宮中就已經使用皇歷。最初一天一頁,記載國家、宮廷大事和皇帝的言行。皇歷分為十二冊,每冊的頁數和每月的天數一樣,每一頁都注明了天數和日期。發展到后來,就把月日、于支、節令等內容事先寫在上面,下部空白處留待記事,和現在的“臺歷”相似。那時,服侍皇帝的太監在日歷空白處記下皇帝的言行,到了月終,皇帝審查證明無誤后,送交史官存檔,這在當時叫日歷,這些日.歷以后就作為史官編寫《國史》的依據。 后來,朝廷大臣們紛紛仿效,編制自家使用的日歷。

日歷又分為陰歷陽歷。陽歷亦即太陽歷,其歷年為一個回歸年,現時國際通用的公歷(格里歷)即為太陽歷的一種,亦簡稱為陽歷;陰歷亦稱月亮歷,或稱太陰歷,其歷月是一個朔望月,歷年為12個朔望月,其大月30天,小月29天,伊斯蘭歷即為陰歷的一種;陰陽歷的平均歷年為一個回歸年,歷月為朔望月,因為12個朔望月與回歸年相差太大,所以陰陽歷中設置閏月,因此這種歷法與月相相符,也與地球繞太陽周期運動相符合。中國的農歷就是陰陽歷的一種。 日歷普遍 以后,由于日歷給生活帶來許多方便,就逐漸地進入了不少在朝大官的家庭,經過一番變動,編制成自家的日歷.再往后,隨著日歷向大眾化,家庭化的發展,人們也就把歷書上的干支月令,節氣及黃道吉日都印在日歷上,并留下供記事用的的大片空白.至于月歷以后又發展成掛歷、臺歷等各種形式,只是近一個世紀的事。 隨著時代的發展,?盡管日歷的品種增多、花樣也不斷翻新,但仍舊保持著古老日歷的格局。